jeudi, juillet 19, 2012

19 juillet 1936 : révolution sociale et victoire sur le fascisme

Mille neuf cent trente six. Le talon de fer de l’État et du capitalisme écrase l’Europe. En URSS le capitalisme d’État s’installe dans une dictature sanglante. En Allemagne c’est le cauchemar nazi. En Italie règne le fascisme mussolinien. Au Portugal, Salazar impose la terreur.

A l’opposé de cette domination bestiale qui étendra rapidement ses tentacules à tout le continent, les idéaux de liberté et d’égalité vont triompher un moment en Espagne grâce à la révolution sociale et libertaire du 19 Juillet 36.

Les militaires espagnols imbibés d’autoritarisme et de colonialisme, se sentaient un destin national de mercenaires au service des industriels et des grands propriétaires.

Quand ils firent leur coup d’État, le 18 Juillet 1936, ils pensaient que tout irait vite, qu’en Espagne comme ce fut le cas en Allemagne ou en Italie, la population se soumettrait à la brutalité de la force armée. C’est l’inverse qui se produisit . Contre les généraux traîtres il se leva dans les 24 heures un ras de marée révolutionnaire qui allait submerger non seulement les militaires fascistes mais également la bourgeoisie dominante. Dans leur calcul, les réactionnaires et les fascistes d’Espagne avaient oublié que le contexte social de ce pays était différent du reste de l’Europe. Depuis des décennies que se succédaient dans ce pays les grèves de solidarité et que se multipliaient les "aténéos" (centres culturels libertaires), il s’y était développé une culture d’auto-organisation. Les luttes dans les quartiers et dans les entreprises, menées par la base, avaient forgé une mentalité qui refusait la soumission. Les ouvriers et les paysans ne suivaient pas les politiciens. Contrairement à de nombreux pays dans ces années, le Parti communiste et le parti fasciste (en Espagne, les phalangistes) étaient groupusculaires. Cette situation inédite qui a permis la première défaite historique du fascisme fut l’oeuvre de l’anarchisme militant. La spécificité des militants anarchistes espagnols était d’être majoritairement issus des classes exploitées. D’origine paysanne ou ouvrière ils restaient dans leur milieu pour y mener la lutte de classe. A l’inverse de ce qui s’est produit en France, ils ne rejoignaient pas les appareils syndicaux réformistes. Ensemble, avec leurs collègues et avec leurs voisins, ils ont construit une fédération de groupes et de syndicats qui avaient tous pour projet le communisme libertaire et dont le fonctionnement et les tactiques essayaient d’être en cohérence avec leurs finalités.

En conséquence, Le 19 juillet 1936 vit non seulement la défaite des militaires factieux battus par le peuple en armes mais la naissance d’une révolution sociale et libertaire. Cette journée fut historique car la force et la confiance collective furent telles que spontanément des masses d’hommes et de femmes descendirent dans la rue pour s’opposer au coup d’État. Dans la plus grande partie du territoire on vit des militaires, au départ arrogants et prêts à toutes les brutalités, reculer devant des foules décidées à ne pas se laisser faire puis finir par se rendre au premier venu.

Tout comme ils avaient gagné leur liberté, tout aussi naturellement et dans un même mouvement les paysans se réapproprièrent les terres des grands possédants et les ouvriers prirent en main les machines. Dans les champs, surtout en Aragon, Valence et Catalogne, il y eut un regroupement des terres cultivées en commun au sein des Collectivités villageoises. Chacun était libre de participer ou pas à ces Collectivités. Mais même les plus sceptiques y adhéraient quand ils constataient que la Collectivité produisait mieux pour tous et avec moins de travail. Quant aux ouvriers catalans ils placèrent leur entreprise en auto-gestion et au service de tous.

Bien-entendu les privilèges, les traditions et l’obscurantisme religieux furent jetés par la fenêtre. Dans le pays de l’inquisition, on eut le droit de vivre en union libre ou de divorcer. C’était dans une atmosphère de liesse, de bonheur partagé et de fraternité que le peuple marchait vers un futur plus juste et plus humain en cet été de 1936.

Cela pouvait être contagieux. La bourgeoisie ne pouvait supporter un tel exemple. Elle était consciente de l’ampleur du vide politicien occasionné par la socialisation et l’autogestion des moyens de production qui ne laissaient aucune place aux gesticulations politiciennes. Le communisme libertaire était en marche et rendait inutile toute forme de pouvoir et de hiérarchie. Le premier acte des anciens dirigeants politiques fut d’inciter les anarchistes à participer à un gouvernement de front populaire. Ceux ci commirent l’erreur d’accepter. Certains, dont Fédérica Montseny, furent nommés ministres et ce n’est que trop tard qu’ils s’avisèrent d’avoir ainsi remis le pied à l’étrier aux adversaires de la révolution sociale. Ces derniers préféraient tout plutôt que l’émancipation sociale. lis allaient peu à peu accomplir leur travail de sape. Les politiciens professionnels socialistes et communistes, alors qu’ils ne représentaient rien, siégèrent également dans le gouvernement républicain unitaire qui fut de moins en moins symbolique et de plus en plus réactionnaire. De plus, le capitalisme avait de nouveau un pied dans chaque camp et pouvait manoeuvrer au niveau international.

Dans le camp fasciste, bien sûr, les nazis de Hitler et les chemises noires de Mussolini vinrent soutenir Franco. Dans le camp "démocrate", les bourreaux staliniens furent invités par les dirigeants républicains. Le but des uns et des autres était commun : écraser les libertés et liquider les militants et les conquêtes révolutionnaires. Après les journées de mai 1937 à Barcelone ceci se réalisa au grand jour. On assista alors à la répression ouverte contre les dissidents anarchistes ou marxistes, puis à la destruction des collectivités par les chars du Parti Communiste Espagnol. Ce fut la militarisation de la société. La transformation par la force de la révolution en une guerre traditionnelle, dont l’épisode culminant fut l’imbécile bataille de l’Èbre, n’apporta que du sang et des larmes.

Ce fut à l’aube de la deuxième guerre mondiale -dont elle constitua de bien des manières une répétition générale- que prit fin la guerre d’Espagne.

C’était en 1939.

Un militant.

* * *

Libellés :

anarcho-syndicalisme,

lutte de classe,

Révolution espagnole

mercredi, juillet 18, 2012

Tournée canadienne sur la lutte étudiante au Québec (17 sept. au 1er oct. 2012)

L'Union communiste libertaire participe conjointement avec Common Cause (Ontario), Prairies Struggles et la IWW à une tournée canadienne sur la lutte étudiante au Québec. Des anarchistes du Québec animeront ainsi des ateliers et discussions dans plus d'une douzaine de villes du 17 septembre au 1er octobre!

Voici l'itinéraire de la tournée :

Ottawa - 17 septembre

Toronto - 18 septembre

Kitchener 19 septembre

Hamilton - 20 septembre

London - 21 septembre

Thunder Bay - 24 septembre

Winnipeg - 25 septembre

Regina - 26 septembre

Saskatoon - 27 septembre

Edmonton - 29 septembre

Surrey - 30 septembre

Victoria- 1er octobre

Libellés :

Canada,

Common Cause,

IWW,

luttes étudiantes,

Ontario,

prairies struggle

samedi, juillet 14, 2012

Projection-débat : Queer 101 - Mercredi 18 juillet 20h DIRA

L'activité se veut une introduction aux analyses queeres et aux moyens d'action privilégiées (pink blocs dans la manifs, mobilisation, organisation et intervention sur les lieux d'étude, de travail, entre ami-e-s, etc.).

L'analyse queere postule que le genre est une "construction sociale" et que les identités et orientations sexuelles ont des effets politiques. L'identité d'une personne est largement influencée par sa sexualité, qui vient interférer avec les autres aspects de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ?

L'activité se déploiera en trois blocs :

1. Une courte présentation magistrale (15-20 minutes)

2. Visionnement de courts métrages (environ 60 minutes)

3. Échanges et débats

Au plaisir d'y toutes les personnes curieuses!

Quand? Mercredi 18 juillet, 20h

Libellés :

documentaire,

éducation populaire,

identité sexuelle,

queer

Anarchisme en Asie de l'Est (2/3) - Chine

Liu Shifu

En Chine, Shifu fut une figure de proue remarquable du syndicalisme révolutionnaire, et plusieurs des cercles auxquels il participa furent des pionniers syndicaux. En 1917, les anarchistes et syndicalistes avaient déjà fondé les premières organisations syndicales modernes en Chine. Celles-ci regroupaient au moins une quarantaine de syndicats dans la région de Canton en 1921.

Les anarchistes chinois faisaient face à plusieurs défis dans leur travail syndical. Outre la compétition et les initiatives de leurs rivaux nationalistes de la Guomindang, l'émergence du parti communiste chinois (PCC) commença à se faire sentir en 1920. Le PCC avait réussi à attirer dans ses rangs bon nombre d'anarchistes ou de personnes sympathiques à l'anarchisme - notamment le jeune Mao - et assura rapidement un rôle-clé dans le mouvement ouvrier de Beijing, Shanghai et Wuhan. Dans certains cas, les anarchistes ont constitué une part intégrante des premiers pas du mouvement communiste. Dans le noyau communiste de Beijing par exemple, des anarchistes furent initialement admis et s'occupèrent d'édition du journal.

Pendant ce temps, en Chine centrale, les anarchistes Huang Ai et Pang Renquan formaient l'Association des travailleurs de Hunan (Hunan laogon-ghui) dans la capitale provinciale de Changhsa. Ce syndicat eut jusqu'à 5000 membres.

La domination anarchiste des mouvements ouvriers continua ainsi à Canton et Chansha malgré les avancées du PCC, et ce jusqu'au milieu des années 1920. Les anarchistes chinois jouèrent également un rôle significatif dans la Fédération des syndicats de Shanghai (Shanghai gongtuan lianhe hui) qui avait pour but de former un syndicat révolutionnaire. La plupart de ses syndicats membres avaient été formés dans les années 1910 et 1920.

Extrait tiré de Black Flame (2009 : 168).

Décapitation publique d'anarchistes chinois (photo tirée de la page Wikipédia Anarchism in China)

Libellés :

anarcho-syndicalisme,

Chine,

histoire de l'anarchisme,

mao

vendredi, juillet 13, 2012

La démocratie est dans la rue!

Ces dernières années, les

attaques contre les « services » publics furent nombreuses : augmentation

des tarifs d’hydroélectricité, imposition de la taxe santé, hausse des droits

de scolarité…Face aux mesures d’austérité, seul les étudiant-e-s ont su créer

un mouvement de contestation pour résister face à la bourgeoisie qui n’a pas

hésité à user de tous les moyens pour tenter de faire avaler de force la hausse

des frais de scolarité. Le mouvement étudiant n’a pas lutté sur un seul front, ce

qui a permis d’élargir celui-ci. La lutte étudiante est devenue le

déclenchement d’un mouvement social qui maintenant dépasse l’enjeu des frais de

scolarité. En effet, la solidarité entre étudiant-e-s, travailleurs,

travailleuses, chômeurs, chômeuses et sans-emploi augmente le rapport de force

face à la violence de l’État. Nombreux sont les gens qui n’ont pas hésité à désobéir

à la Loi 78. Ensemble dans la rue et dans les assemblées générales ou de quartier, nous sommes en train de

redéfinir les priorités souhaitées en tant que société. Le changement social

est en train de se réaliser parce que des gens s’impliquent pour le mener à

terme. Plusieurs d’entre nous sommes sortis de nos salons pour aller vers les

autres. Et voilà maintenant que plane sérieusement la menace du déclenchement des

élections au début de l’automne. Déjà, j’entends que les élections vont tout

changer. En effet, le chèque en blanc que certain-e-s espèrent, risque de

changer qu’au nom des élections on abandonne le projet de société qu’on est en

train de construire.

Charest le problème?

Si a plusieurs endroits dans le

monde, on assiste aux mêmes problèmes : destruction de l’environnement, sabotage

des politiques et protections sociales… Le responsable de tous ces maux n’est

sans doute pas Jean Charest! Les injustices reposent non sur une seule personne

mais sur un système. Ce système, c’est le capitaliste qui est basé sur des

inégalités sociales qui permettent d’assurer le profit de quelques-uns. Les

élections ne peuvent pas être une option pour lutter contre la racine du

problème puisqu’il n’existe pas de Parti anticapitaliste égalitaire. Il existe

que des Parti de « patchage » qui peuvent saupoudrer ici et là de

l’argent dans des programmes sociaux sans jamais régler le problème et surtout,

sans jamais consulter la population. En effet, l’élection représentative se

veut d’un mandat de 4 années sans droit de regard.

Aussi, voter pour le parti le « moins

pire » ne peut pas être une victoire. L’élection d’un parti n’est jamais

une solution à une lutte précise.À bien y penser, vous ne trouvez pas

que le vote du « moindre mal » ressemble à l’argumentation pour la

hausse; soit «les frais de scolarité du Québec sont bien moins chers

qu’ailleurs au Canada, acceptons la hausse »? À mon avis, on doit rester proactif et

proactive, poursuivre et mener des actions afin de viser le meilleur pour nous.

Le vrai changement viendra de nous-mêmes. L’abstention est un geste politique qui refuse la

démocratie représentative et qui refuse ce système politique en place.Face aux élections, ne tombons

pas dans le panneau,notre pouvoir n'est pas dans l'isoloir. La lutte

doit continuer!

vendredi, juillet 06, 2012

Projection-débat : The Weather Underground - Mercredi 11 juillet 19h

Mercredi prochain le 11 juillet à 19h au DIRA (2035 St-Laurent) aura lieu une projection-débat sur le documentaire sur le Weather Underground, une organisation clandestine issue d'un mouvement étudiant du débat des années 1970.

Au-delà des évidentes différences de contexte social et politique avec les luttes contemporaines, y a-t-il des enseignements à tirer de l'expérience du Weather Underground?

Venez en discuter autour d'un thé ou d'une bière au DIRA!

Quand? Mercredi 11 juillet, 19h

Où? DIRA, 2035 St-Laurent

Libellés :

débat,

documentaire,

lutte de classe,

luttes étudiantes

mardi, juillet 03, 2012

Prairie Struggle : une nouvelle organisation communiste libertaire au Canada!

L'organisation a déjà publié le premier numéro d'une revue rassemblant des textes de réflexion. Cet automne, elle organisera conjointement avec la IWW, Common Cause (Ontario) et l'UCL (Québec) une tournée dans les provinces canayiennes sur les luttes étudiantes au Québec.

Salutations libertaires camarades, et au plaisir de se voir bientôt!

Site Internet : http://www.prairiestruggle.org/about

* * *

Présentation

We identify ourselves as anarchists within the platformist tradition as we broadly believe in its theoretical base and organizational practice, but not needfully in everything that has been done in its name. The primary ideas of this practice, namely theoretical and tactical unity, collective action, and federalism, are what we strive to develop.

We are revolutionaries that come from all walks of life, identifying deeply with the struggles of the working class, of which all our members are a part. The organization's activities are centred around not only theoretical development, but also direct action and education surrounding the struggles of the working class.

The Prairie Struggle Organization aim's to further anarchist communist ideas and put them into practice through a federation of anarchist groups that spreads across Canada.

As anarchist communists, we strive for a classless society, free from the shackles of a hierarchy put in place long before us. We are bold enough to see an international federation of radically democratic, self-managed communities and workplaces. We work against the divisions of labour that promote a life of limited activity dictated by the commodity economy. The abolition of markets will facilitate the satisfaction of basic human needs that elude so many – we believe, in keeping with the principle, “from each according to ability, to each according to need.”

We identify ourselves as anarchists within the platformist tradition as we broadly believe in its theoretical base and organizational practice, but not needfully in everything that has been done in its name. The primary ideas of this practice, namely theoretical and tactical unity, collective action, and federalism, are what we strive to develop.

We are revolutionaries that come from all walks of life, identifying deeply with the struggles of the working class, of which all our members are a part. The organization's activities are centred around not only theoretical development, but also direct action and education surrounding the struggles of the working class.

The Prairie Struggle Organization aim's to further anarchist communist ideas and put them into practice through a federation of anarchist groups that spreads across Canada.

As anarchist communists, we strive for a classless society, free from the shackles of a hierarchy put in place long before us. We are bold enough to see an international federation of radically democratic, self-managed communities and workplaces. We work against the divisions of labour that promote a life of limited activity dictated by the commodity economy. The abolition of markets will facilitate the satisfaction of basic human needs that elude so many – we believe, in keeping with the principle, “from each according to ability, to each according to need.”

vendredi, juin 29, 2012

2ième numéro de ''Acción Directa'', le porte-voix du FEL-Chili

Libellés :

Chili,

communisme libertaire,

luttes étudiantes,

luttes sociales

jeudi, juin 28, 2012

Anarchisme en Asie de l'Est (1/3) - Isabelo de los Reyes

Le premier texte de trois traduits de l'ouvrage Black Flame! Une première série portant sur les mouvements anarchistes en Asie de l'Est.

* * *

* * *

L'anarchisme et le syndicalisme se répandirent en Asie de l'Est au début du 20ième siècle et atteignirent leur point culminant dans les années 1920. Les premières influences anarchistes et syndicalistes émergèrent dans les Philippines où une présence déterminante fut celle de Isabelo de los Reyes (1864-1938).

Né au sein d'une famille Ilocano pauvre - dont la mère est une poète connue - dans la petite ville côtière de Vigan sur l'île septentrionale de Luzon, De los Reyes est élevé par de riches proches. Il fuit pour étudier à l'Université de Manille et y publie le journal El Ilocano ainsi que plusieurs études anthropologiques. Après la répression qui suivit la révolte philippine manquée de 1896, De los Reyes est emprisonné dans la célèbre prison de Montjuich à Barcelone. Il y découvre, au contact de camarades espagnol-e-s, l'anarchisme. À son retour aux Philippines, il est armé des oeuvres de Darwin, Kropotkine, Malatesta, Marx et Proudhon, et se lance dans le travail syndical. Malgré le fait qu'il soit un petit capitaliste, De los Reyes privilégie les idées et pratiques syndicales espagnoles :

Ses succès avec les grèves organisées encouragèrent d'autres secteurs à suivre son exemple et le syndicat devint rapidement une fédération décentralisée de type barcelonais - une Union Obrera Democratica (Syndicat ouvrier démocratique) - qui aurait eu les louanges de Tarrida del Maramol, l'anarchiste cubain partisan de l'«anarchisme sans adjectifs». Les autorités américaines assistèrent avec incrédulité et inquiétude à la vague de grèves à grande échelle qui déferla sur Manille et ses alentours. Plusieurs de ses grèves furent des succès parce qu'elles étaient complètement inattendues tant par les capitalistes que par les gestionnaires.

De los Reyes fut éventuellement remplacé au sein du Syndicat ouvrier révolutionnaire par Hermenegildo Cruz. Ce dernier était un travailleur autodidacte influencé par l'anarchisme qui traduisit des oeuvres d'Élisée Reclus en Tagalog. De los Reyes devint pour sa part politicien. Il devint paralysé en 1929 à la suite d'un arrêt cardiaque et mourut en 1938. Le Syndicat ouvrier démocratique s'effondra en 1903, mais son impact fut important : l'organisation était pionnière dans le mouvement syndical philippin et dans la gauche politique plus largement, et inspira les autres courants syndicats d'importances en Asie de l'Est.

Exécution du poète et romancier José Rizal en 1896 par les autorités espagnoles aux Philippines

après un simulacre de procès. On voit au centre les toges noires des prêtres catholiques qui

exercent une influence prépondérante dans les colonies espagnoles.

Extrait tiré de Black Flame (2009 : 167-168).

Libellés :

Asie,

histoire,

histoire de l'anarchisme

mardi, juin 26, 2012

Retour vers un féminisme matérialiste

À partir du dernier ouvrage de Roland Pfefferkorn, "Genre et rapports sociaux de sexe", nous proposons ici une façon de lire et de comprendre les multiples dimensions des inégalités persistantes entre hommes et femmes.

Dans "Genre et rapports sociaux de sexe", Roland Pfefferkorn propose une initiation aux concepts utilisés pour aborder les inégalités sociales hommes/femmes. En particulier, son approche met en avant l’apport des travaux issus du féminisme matérialiste. Cela le conduit à mettre en valeur les ambiguïtés de la notion de genre et à montrer les avantages théoriques de l’analyse en termes de rapports sociaux de sexe. Dans l’introduction, l’auteur met en perspective l’histoire de la sociologie en rappelant que ce n’est qu’à partir des années 1970, par l’action des militantes et de chercheuses féministes, que cette discipline est conduite à prendre en compte le fait social de l’inégalité homme/femme.

Rompre avec le naturalisme

Dans un premier chapitre, intitulé « Rompre avec le naturalisme », l’auteur est conduit à mettre en valeur la rupture que constitue l’approche féministe matérialiste par rapport aux perspectives antérieures, avant les années 1970, tournées vers les notions de rôles sociaux. S’inscrivant dans une continuité avec le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, les théorisations de Christine Delphy, inspirées par un usage hétérodoxe de Marx, sont ici fondamentales. L’auteur rappelle comment ont été construits les concepts de « patriarcat », de « mode de production domestique », de « travail domestique » comme catégories autonomes du capitalisme. Néanmoins, elles se heurtent selon lui à certaines limites : « En sous estimant, de notre point de vue, les changements réels qui sont intervenus, même s’ils sont très partiels et parfois difficiles à interpréter, en négligeant l’accroissement des marges d’autonomie des femmes au cours des dernières décennies, Christine Delphy s’interdit de prendre en compte l’historicité et la dynamique du mode de production domestique, elle inscrit sa conceptualisation dans une perspective fondamentalement fixiste » (p. 38).

Ce n’est que dans les approches en termes de division sexuelle du travail et avec le concept de rapports sociaux de sexe que certaines apories sont résolues. Elles permettent ainsi de penser l’exploitation de femmes, de plus en plus nombreuses sur le marché de l’emploi, conjointement dans la sphère domestique et productive.

La notion de genre

Le second chapitre est consacré à l’étude de la notion de genre dont l’auteur met en valeur les ambivalences qui ont pu conduire au large succès de ce terme. Il est possible de souligner par exemple, parmi les analyses qu’il effectue, le contraste entre deux théorisations du genre. Cette notion semble pouvoir se confondre initialement avec celle de sexe social. L’auteur rappelle à ce propos les théorisations de Colette Guillaumin sur la construction de la «classe de sexe des femmes» par le sexage, c’est-à-dire «l’appropriation privée et collective» des femmes. Il montre cependant comment la notion de genre, telle qu’elle est utilisée dans les théories queer, conduit à réduire l’opposition entre féminin et masculin à ses dimensions normatives et aux questions d’identités sexuelles.

C’est ainsi qu’il est conduit, dans le troisième chapitre de son ouvrage, à l’analyse des critiques de cette notion. Il en distingue principalement trois. Tout d’abord, le biais culturaliste et en définitive idéaliste de cette notion dans les théorisations postmodernes, telles que les théories queer, conduit à négliger la base matérielle économique de la construction du genre. La seconde critique porte sur la renaturalisation qui s’effectue sous couvert de la distinction entre sexe biologique et genre comme construction sociale. Dernière dimension, la thèse postmoderne de la pluralité des genres dissout le rapport social de classe qui pourtant apparaît clairement à un niveau macro-sociologique.

Centralité du travail

Le dernier chapitre est ainsi consacré plus spécifiquement aux notions de «division sexuelle du travail» et de «rapports sociaux de sexe». L’auteur rappelle, en s’inspirant de Danièle Kergoat, que la notion de rapport social désigne «une tension qui traverse le champ social et qui érige certains phénomènes sociaux en enjeux autour desquels se constituent des groupes sociaux aux intérêts antagonistes» (p. 96).

Cette notion met en avant le caractère antagonique du social, et ainsi la centralité de la notion de travail. Les rapports sociaux de sexe se construisent à partir de la division sexuelle du travail, mais également du contrôle de la sexualité et de la fonction reproductive des femmes. En outre, Danièle Kergoat a montré comment les rapports sociaux de sexe, de «race» et de classe devraient être analysés dans leur consubstantialité et leur coextensivité les uns avec les autres.

En définitive, les analyses axées sur la conflictualité sociale en termes de rapports sociaux de sexe, par rapport à celle de «domination masculine», permettent de mieux penser l’articulation entre reproduction des rapports de domination et transformation de ces rapports dans le cadre de luttes collectives d’émancipation.

Dans sa conclusion, l’auteur revient sur la distinction entre articulation des rapports sociaux et théories de l’intersectionnalité. Ces dernières, issues du contexte intellectuel étasunien, ont pour conséquence d’accorder, comme les théories queer, une place prépondérante aux dimensions culturelles et identitaires.

Un courant radical oublié

En mettant l’accent sur les théories issues du féminisme matérialiste, l’ouvrage de Roland Pfefferkorn possède le mérite de mettre en lumière tout un courant radical d’analyse des inégalités hommes/ femmes, occulté dans les années 1980 par le différentialisme du french féminism, puis dans les années 1990 par la réception des théories queer et l’analyse bourdieusienne en termes de domination masculine. Pourtant, dans le sillage des analyses du patriarcat par la féministe américaine Kate Millet, auteure de La politique du mâle en 1970, les travaux de théoriciennes telles que Christine Delphy, Nicole-Claude Mathieu, Colette Guillaumin, Monique Wittig, ou encore Danièle Kergoat présentent la spécificité d’appuyer leurs critiques de l’inégalité sociale entre hommes et femmes sur une base économique, mais sans s’y réduire.

En particulier, avec la notion de «sexe social», ces théoriciennes ont montré avant les théories queer comment les identités sexuelles n’étaient que des constructions sociales.

Elles ont ainsi initié une critique de l’hétéronormativité qui ne se réduit pas à une simple critique des normes, mais qui trouve sa base dans une analyse des conditions socio-économiques des catégories sexuelles. Ainsi, oublie-t-on bien souvent que ce n’est pas uniquement du côté de Foucault, mais également de Monique Wittig, que Judith Butler a été chercher l’inspiration de sa théorie de la déconstruction du genre.

Irène

AL Paris Nord-Est

Alternative libertaire, juin 2012, N°218

Via http://www.anarkismo.net/article/23172

Libellés :

Alternative Libertaire,

féminisme radical,

lecture

lundi, juin 25, 2012

Manifeste pour une démocratie directe

Des camarades du Collectif La Pointe Libertaire ont lancé ce manifeste en ligne et l'on distribué sous forme de pamphlet dans les récentes manifestations. C'est un outils efficace et accessible pour expliquer pourquoi la démocratie directe mise de l'avant par les anarchistes est une nécessité pour réaliser le véritable ''pouvoir au peuple''. À diffuser!

Derrière la démocratie représentative se cache une oligarchie.

Que diriez-vous s'il existait un parti politique qui pouvait faire ce qu'il veut au sein d’un pays, alors que 80% des gens n'auraient pas voté pour lui? C'est pourtant exactement la situation du Canada et du Québec en ce moment!

Selon

Élections Canada, lors des dernières élections fédérales canadiennes

tenues le 2 mai 2011, les conservateurs ont obtenu la majorité avec

39,6% des votes. Mais en multipliant ce résultat par le taux de

participation lors de ces élections (61,4%), on réalise que les

conservateurs n'ont eu le vote que de 24,3% des électeur-trice-s

inscrit-e-s. Si on refait le même calcul mais avec l’ensemble de la

population canadienne adulte (20 ans et plus) en incluant les gens qui

ne sont pas inscrits sur les listes électorales, on réalise que c’est

seulement 21,9% de la population adulte qui a voté pour le parti

conservateur. Jean Charest au Québec obtient des résultats à peine plus

élevés que ceux de Harper. Ils sont donc non-élus par une écrasante

majorité. Pourtant, leurs partis auront légalement le droit de gouverner

tout le pays ou la province, de faire passer nombre de lois et de

réorienter les fonds publics selon leurs idéologies et intérêts, qui

pourtant ne représentent absolument pas la majorité de la population.

Le fait que notre système politique permette qu'une minorité puisse gouverner la grande majorité n’est-il pas contraire à l’idée même de démocratie? C’est que cette démocratie est de type représentatif, c’est-à-dire que l'ensemble de la population n'est pas appelé à se positionner sur les décisions qui l’affectent, son pouvoir décisionnel est plutôt délégué à un-e représentant-e qui, comme son nom l’indique, devrait la représenter. Bien qu’on nous fasse croire que ces gens sont des « experts » connaissant à fond tous les enjeux et étant en mesure de choisir pour nous ce qu’il faut faire, il est tout à fait impossible qu’une personne soit en mesure de représenter les intérêts, les observations et les réflexions de milliers de personnes. En découle une prise de décision orientée par les personnes étant en contact plus rapproché avec les politicien-ne-s ce qui a long terme fait des courtisans une classe de privilégiés. De plus, ils sont élus sur la base d’un programme de parti et d’un nombre de promesses faites durant la période électorale, mais ils ne sont aucunement redevables à la population, car ils ne sont pas tenus de respecter leurs engagements pré-électoraux. Certains peuvent même avoir des agendas cachés. Et même s’ils font le contraire du mandat pour lequel ils ont été élus, on ne peut pas les révoquer.

Il n'y a donc pas de délégation, ni de représentation, ni même de mandat clair, mais plutôt des politicien-ne-s qui s’échangent aux quatre ans le pouvoir de décider de l'aménagement du territoire, de la circulation des ressources, des politiques, des lois, des règles, des budgets, etc... sans que la majorité de la population puisse avoir son mot à dire. Il s'agit de fait, d'un type de despotisme de quatre ans qui sera souvent utilisé à des fins personnelles de carrière et pour répondre aux intérêts des groupes de lobbys constitués par les industries et multinationales les plus importantes. Parce que pour devenir premier ministre, il faut de l’argent et que cet argent ne se trouve pas dans les poches des pauvres ou de la classe moyenne; il vient de celles des banques, des grandes industries et de la mafia qui attendent ensuite un retour d’ascenseur. Voilà pourquoi dans un système représentatif, c'est généralement l'oligarchie qui détient le pouvoir.

Une démocratie dans laquelle la très grande majorité de la population n'a pas le pouvoir décisionnel est tout simplement une aberration! C’est un abus du mot démocratie. Pouvoir du peuple, c'est ce qu’il signifie. Par opposition, l’oligarchie est une forme de gouvernement dirigé par un petit groupe de personnes qui forment une classe dominante, restreinte et privilégiée. Cette dernière définition décrit très bien le type de gouvernance présente au Québec, au Canada et dans la majorité des pays du monde.

Plusieurs personnes croient que le problème provient du système électoral car il n’est pas proportionnel. Dans un régime proportionnel, un parti recueillant 39,1% des voix exprimées recevrait 39,1% des sièges au parlement. Plusieurs pays d’Europe ont un régime proportionnel, mais la situation est aussi problématique là-bas. Israël est le régime le plus proportionnel au monde, mais ça ne l’empêche pas d’être un des régimes les plus violents au monde, contrôlé par une poignée de dirigeants militaires, politiques et économiques. Le problème, c’est l’abdication de la souveraineté populaire à une minorité, qui devient nécessairement une élite évoluant au-dessus de la société. La manière dont nous exerçons notre droit de vote en ce moment consiste plus à une rémission de notre pouvoir décisionnel qu'à un véritable acte démocratique, puisqu'on le délègue, ce qui nous désengage de la vie politique qui pourtant nous affecte toutes et tous.

La solution: la démocratie directe

Avec la répression du mouvement étudiant ayant fait de nombreux blessés graves dont certains mutilés à vie, avec la loi spéciale, le Plan Nord, les gaz de schiste, la hausse des tarifs et la privatisation des services publics, avec la loi contre le port du masque, l'augmentation des dépenses militaires, et les subventions faites aux multinationales, on voit plus clairement vers où l'oligarchie capitaliste s’en va. Le capitalisme nécessite une croissance permanente pour fonctionner. À mesure que les ressources s'amenuisent, les groupes d'intérêts au pouvoir cherchent des nouvelles sources de fonds et pour ce faire, ils investissent de moins en moins d'argent – provenant de nos impôts - dans les services publics ou les privatisent pour créer de nouveaux marchés. Pour que la croissance continue, ils concentrent les richesses, ce qui a comme conséquence de faire grandir les inégalités. Cela provoque de grandes injustices qui amènent un mécontentement social pouvant générer de grands mouvements de rébellion. Pour garder leur position, les pouvoirs ont donc de plus en plus recours à la force. Ainsi plus le capitalisme avance, plus la répression augmente et plus la violence de l'État devient brutale et extrême envers ses opposant-e-s. C'est ce qui se passe dans plusieurs pays en Occident en ce moment. Ce modèle de civilisation est profondément destructif, injuste et violent. Il a démontré sa faillite générale à répondre au bien-être du vivant en général. Nous avons donc le devoir de le renverser.

Face

à ce constat, nous ne pouvons penser l'actuelle grève sociale comme une

simple lutte pour le retour à de meilleurs services, l'abolition de

quelques lois antidémocratique et l'arrivée d'un nouveau parti politique

plus juste. Notre rôle est de reprendre la société en main. Nous devons

repenser en profondeur l'organisation politique et économique en

démocratisant la société afin de remettre le bien commun à l’ordre du

jour. Pour que la société soit réellement démocratique, l'égalité

économique doit être généralisée afin que chacun-e soit en mesure de se

prononcer sur l’ensemble des décisions qui l’affecte sans être museler

par la subordination économique. La solution pour sortir de la crise

actuelle, c’est la démocratie, la seule, la vraie : la démocratie

directe – ou autogestion – dans laquelle les citoyen-ne-s exercent

directement le pouvoir. Nous devons reconstruire les assemblées

générales, les conseils populaires, les budgets participatifs, les

coopératives autogérées et utiliser les référendums pour que notre

société s'oriente elle-même depuis la base de la population et dans

l'horizontalité.

Tout doit être démocratisé : économie, éducation, politique, médias, famille, travail, arts, et sciences, sans quoi les démocraties limitées à certaines de ces institutions seront condamnées à demeurer fausses, comme la nôtre en ce moment. Naturellement discuter et participer à la vie publique prend du temps, mais travaillerions-nous autant, sans conciliation avec nos besoins familiaux ou autres, si les objectifs économiques étaient fixés démocratiquement plutôt que par une poignée de banquiers et de patrons, des « profiteurs » au sens le plus propre du terme? Dans une société démocratique, l’objectif de la vie économique ne sera vraisemblablement pas l’accumulation sans fin de profits, mais bien la satisfaction des besoins humains de manière écologique. Serons-nous si pressés que nous n’aurons pas le temps de discuter? Le temps et la lenteur sont aussi des besoins.

On veut nous faire croire que la démocratie directe est un projet utopique, que ce n’est pas réalisable. Pourtant, elle a déjà existé et fonctionné à de nombreuses reprises et sur de longues périodes de l’histoire de l’humanité. Le secret d’une démocratie fonctionnelle, c’est la décentralisation. Il ne s’agit pas de démembrer ou de diviser la société, simplement de ramener chaque décision au palier le plus bas possible de délibération, celui qui couvre toutes les personnes concernées, mais sans plus. C’est le principe de la fédération. En décentralisant les petites décisions du quotidien, on libère du temps et des énergies pour les grands débats de fond, ceux qui prennent du temps, et qui sont souvent les plus importants.

La démocratie directe n’est pas une utopie irréalisable, c’est un projet qui nous appartient et qu’on peut commencer à construire dès aujourd’hui. Il est nécessaire d'organiser une grande réflexion collective sur les moyens que nous pouvons prendre pour instaurer la démocratie directe dans notre société, et sur les avantages et les défis qu’elle représente. Passons directement à l’action en organisant des assemblées populaires permanentes dans nos milieux de vie et de travail, dans nos quartiers, villages, régions, pays, afin de reconstruire le pouvoir populaire et reprendre en main notre destin par la mise en commun de nos forces, réflexions et ressources!

Notre avenir est entre nos mains, pas dans celles du patronat, des banques et du parlement! Ensemble, destituons les oligarchies! Construisons la démocratie directe!

Vive la démocratie directe! Vive la liberté!

Par Nicolas Van Caloen, Pascal Lebrun et Geneviève Lambert-Pilotte

Ces idées ne nous appartiennent pas, parce qu’aucune idée ne peut être la propriété de qui ou de quoi que ce soit. Ajoutez vos noms! Le manifeste appartient à quiconque l’endosse!

Une version pdf de ce manifeste se trouve ici

Derrière la démocratie représentative se cache une oligarchie.

Que diriez-vous s'il existait un parti politique qui pouvait faire ce qu'il veut au sein d’un pays, alors que 80% des gens n'auraient pas voté pour lui? C'est pourtant exactement la situation du Canada et du Québec en ce moment!

|

| Les députés conservateurs du Canada, despotes élus au pouvoir sans comptes à rendre à personne et ce grâce au système électoral. |

Le fait que notre système politique permette qu'une minorité puisse gouverner la grande majorité n’est-il pas contraire à l’idée même de démocratie? C’est que cette démocratie est de type représentatif, c’est-à-dire que l'ensemble de la population n'est pas appelé à se positionner sur les décisions qui l’affectent, son pouvoir décisionnel est plutôt délégué à un-e représentant-e qui, comme son nom l’indique, devrait la représenter. Bien qu’on nous fasse croire que ces gens sont des « experts » connaissant à fond tous les enjeux et étant en mesure de choisir pour nous ce qu’il faut faire, il est tout à fait impossible qu’une personne soit en mesure de représenter les intérêts, les observations et les réflexions de milliers de personnes. En découle une prise de décision orientée par les personnes étant en contact plus rapproché avec les politicien-ne-s ce qui a long terme fait des courtisans une classe de privilégiés. De plus, ils sont élus sur la base d’un programme de parti et d’un nombre de promesses faites durant la période électorale, mais ils ne sont aucunement redevables à la population, car ils ne sont pas tenus de respecter leurs engagements pré-électoraux. Certains peuvent même avoir des agendas cachés. Et même s’ils font le contraire du mandat pour lequel ils ont été élus, on ne peut pas les révoquer.

Il n'y a donc pas de délégation, ni de représentation, ni même de mandat clair, mais plutôt des politicien-ne-s qui s’échangent aux quatre ans le pouvoir de décider de l'aménagement du territoire, de la circulation des ressources, des politiques, des lois, des règles, des budgets, etc... sans que la majorité de la population puisse avoir son mot à dire. Il s'agit de fait, d'un type de despotisme de quatre ans qui sera souvent utilisé à des fins personnelles de carrière et pour répondre aux intérêts des groupes de lobbys constitués par les industries et multinationales les plus importantes. Parce que pour devenir premier ministre, il faut de l’argent et que cet argent ne se trouve pas dans les poches des pauvres ou de la classe moyenne; il vient de celles des banques, des grandes industries et de la mafia qui attendent ensuite un retour d’ascenseur. Voilà pourquoi dans un système représentatif, c'est généralement l'oligarchie qui détient le pouvoir.

Une démocratie dans laquelle la très grande majorité de la population n'a pas le pouvoir décisionnel est tout simplement une aberration! C’est un abus du mot démocratie. Pouvoir du peuple, c'est ce qu’il signifie. Par opposition, l’oligarchie est une forme de gouvernement dirigé par un petit groupe de personnes qui forment une classe dominante, restreinte et privilégiée. Cette dernière définition décrit très bien le type de gouvernance présente au Québec, au Canada et dans la majorité des pays du monde.

Plusieurs personnes croient que le problème provient du système électoral car il n’est pas proportionnel. Dans un régime proportionnel, un parti recueillant 39,1% des voix exprimées recevrait 39,1% des sièges au parlement. Plusieurs pays d’Europe ont un régime proportionnel, mais la situation est aussi problématique là-bas. Israël est le régime le plus proportionnel au monde, mais ça ne l’empêche pas d’être un des régimes les plus violents au monde, contrôlé par une poignée de dirigeants militaires, politiques et économiques. Le problème, c’est l’abdication de la souveraineté populaire à une minorité, qui devient nécessairement une élite évoluant au-dessus de la société. La manière dont nous exerçons notre droit de vote en ce moment consiste plus à une rémission de notre pouvoir décisionnel qu'à un véritable acte démocratique, puisqu'on le délègue, ce qui nous désengage de la vie politique qui pourtant nous affecte toutes et tous.

La solution: la démocratie directe

Avec la répression du mouvement étudiant ayant fait de nombreux blessés graves dont certains mutilés à vie, avec la loi spéciale, le Plan Nord, les gaz de schiste, la hausse des tarifs et la privatisation des services publics, avec la loi contre le port du masque, l'augmentation des dépenses militaires, et les subventions faites aux multinationales, on voit plus clairement vers où l'oligarchie capitaliste s’en va. Le capitalisme nécessite une croissance permanente pour fonctionner. À mesure que les ressources s'amenuisent, les groupes d'intérêts au pouvoir cherchent des nouvelles sources de fonds et pour ce faire, ils investissent de moins en moins d'argent – provenant de nos impôts - dans les services publics ou les privatisent pour créer de nouveaux marchés. Pour que la croissance continue, ils concentrent les richesses, ce qui a comme conséquence de faire grandir les inégalités. Cela provoque de grandes injustices qui amènent un mécontentement social pouvant générer de grands mouvements de rébellion. Pour garder leur position, les pouvoirs ont donc de plus en plus recours à la force. Ainsi plus le capitalisme avance, plus la répression augmente et plus la violence de l'État devient brutale et extrême envers ses opposant-e-s. C'est ce qui se passe dans plusieurs pays en Occident en ce moment. Ce modèle de civilisation est profondément destructif, injuste et violent. Il a démontré sa faillite générale à répondre au bien-être du vivant en général. Nous avons donc le devoir de le renverser.

|

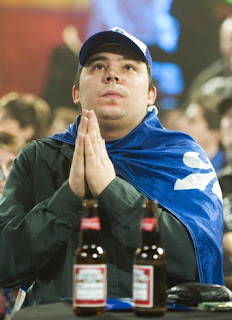

| Les mouvements sociaux sont des milieux où la démocratie directe peut être pratiquée de manière à rendre plus démocratiques et combatives les organisations qui mènent les luttes populaires. |

Tout doit être démocratisé : économie, éducation, politique, médias, famille, travail, arts, et sciences, sans quoi les démocraties limitées à certaines de ces institutions seront condamnées à demeurer fausses, comme la nôtre en ce moment. Naturellement discuter et participer à la vie publique prend du temps, mais travaillerions-nous autant, sans conciliation avec nos besoins familiaux ou autres, si les objectifs économiques étaient fixés démocratiquement plutôt que par une poignée de banquiers et de patrons, des « profiteurs » au sens le plus propre du terme? Dans une société démocratique, l’objectif de la vie économique ne sera vraisemblablement pas l’accumulation sans fin de profits, mais bien la satisfaction des besoins humains de manière écologique. Serons-nous si pressés que nous n’aurons pas le temps de discuter? Le temps et la lenteur sont aussi des besoins.

On veut nous faire croire que la démocratie directe est un projet utopique, que ce n’est pas réalisable. Pourtant, elle a déjà existé et fonctionné à de nombreuses reprises et sur de longues périodes de l’histoire de l’humanité. Le secret d’une démocratie fonctionnelle, c’est la décentralisation. Il ne s’agit pas de démembrer ou de diviser la société, simplement de ramener chaque décision au palier le plus bas possible de délibération, celui qui couvre toutes les personnes concernées, mais sans plus. C’est le principe de la fédération. En décentralisant les petites décisions du quotidien, on libère du temps et des énergies pour les grands débats de fond, ceux qui prennent du temps, et qui sont souvent les plus importants.

La démocratie directe n’est pas une utopie irréalisable, c’est un projet qui nous appartient et qu’on peut commencer à construire dès aujourd’hui. Il est nécessaire d'organiser une grande réflexion collective sur les moyens que nous pouvons prendre pour instaurer la démocratie directe dans notre société, et sur les avantages et les défis qu’elle représente. Passons directement à l’action en organisant des assemblées populaires permanentes dans nos milieux de vie et de travail, dans nos quartiers, villages, régions, pays, afin de reconstruire le pouvoir populaire et reprendre en main notre destin par la mise en commun de nos forces, réflexions et ressources!

Notre avenir est entre nos mains, pas dans celles du patronat, des banques et du parlement! Ensemble, destituons les oligarchies! Construisons la démocratie directe!

Vive la démocratie directe! Vive la liberté!

Par Nicolas Van Caloen, Pascal Lebrun et Geneviève Lambert-Pilotte

Ces idées ne nous appartiennent pas, parce qu’aucune idée ne peut être la propriété de qui ou de quoi que ce soit. Ajoutez vos noms! Le manifeste appartient à quiconque l’endosse!

dimanche, juin 24, 2012

Voir du pays natal jusqu'à loucher

Chanson écrite il y a encore plus longtemps dédiée à tous les imbéciles qui sont nés quelque part.

* * *

C'est vrai qu'ils sont plaisants tous ces petits villages

Tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités

Avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages

Ils n'ont qu'un seul point faible et c'est être habités

Et c'est être habités par des gens qui regardent

Le reste avec mépris du haut de leurs remparts

La race des chauvins, des porteurs de cocardes

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

Maudits soient ces enfants de leur mère patrie

Empalés une fois pour toutes sur leur clocher

Qui vous montrent leurs tours leurs musées leur mairie

Vous font voir du pays natal jusqu'à loucher

Qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète

Ou du diable vauvert ou bien de Zanzibar

Ou même de Montcuq il s'en flattent mazette

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

Le sable dans lequel douillettes leurs autruches

Enfouissent la tête on trouve pas plus fin

Quand à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches

Leurs bulles de savon c'est du souffle divin

Et petit à petit les voilà qui se montent

Le cou jusqu'à penser que le crottin fait par

Leurs chevaux même en bois rend jaloux tout le monde

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

C'est pas un lieu commun celui de leur connaissance

Ils plaignent de tout cœur les petits malchanceux

Les petits maladroits qui n'eurent pas la présence

La présence d'esprit de voir le jour chez eux

Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire

Contre les étrangers tous plus ou moins barbares

Ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

Mon dieu qu'il ferait bon sur la terre des hommes

Si on y rencontrait cette race incongrue

Cette race importune et qui partout foisonne

La race des gens du terroir des gens du cru

Que la vie serait belle en toutes circonstances

Si vous n'aviez tiré du néant tous ces jobards

Preuve peut-être bien de votre inexistence

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

Bonne Saint-Jean!

* * *

C'est vrai qu'ils sont plaisants tous ces petits villages

Tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités

Avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages

Ils n'ont qu'un seul point faible et c'est être habités

Et c'est être habités par des gens qui regardent

Le reste avec mépris du haut de leurs remparts

La race des chauvins, des porteurs de cocardes

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

Maudits soient ces enfants de leur mère patrie

Empalés une fois pour toutes sur leur clocher

Qui vous montrent leurs tours leurs musées leur mairie

Vous font voir du pays natal jusqu'à loucher

Qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète

Ou du diable vauvert ou bien de Zanzibar

Ou même de Montcuq il s'en flattent mazette

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

Le sable dans lequel douillettes leurs autruches

Enfouissent la tête on trouve pas plus fin

Quand à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches

Leurs bulles de savon c'est du souffle divin

Et petit à petit les voilà qui se montent

Le cou jusqu'à penser que le crottin fait par

Leurs chevaux même en bois rend jaloux tout le monde

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

C'est pas un lieu commun celui de leur connaissance

Ils plaignent de tout cœur les petits malchanceux

Les petits maladroits qui n'eurent pas la présence

La présence d'esprit de voir le jour chez eux

Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire

Contre les étrangers tous plus ou moins barbares

Ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

Mon dieu qu'il ferait bon sur la terre des hommes

Si on y rencontrait cette race incongrue

Cette race importune et qui partout foisonne

La race des gens du terroir des gens du cru

Que la vie serait belle en toutes circonstances

Si vous n'aviez tiré du néant tous ces jobards

Preuve peut-être bien de votre inexistence

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part

Bonne Saint-Jean!

Notes sur la maudite question nationale québécoise

Texte écrit il y a quelque temps sur les libertaires et le nationalisme québécois.

* * *

Depuis maintenant près d’un demi-siècle, la question nationale est au cœur des débats qui agitent la gauche québécoise. S'il y a - et il y aura probablement toujours - des libertaires qui choisissent de prendre position en faveur de l’indépendance du Québec, d’autres positions sont évidemment possibles sans pour autant souhaiter la survie de l’État canadien. Nous faisons le choix de renvoyer dos-à-dos le nationalisme québécois et le nationalisme canadien sans pour autant nier la réalité de l’oppression nationale.

Les francophones ne partagent pas la même histoire que les autres communautés d’origines européennes sur ce continent. À partir de la Conquête, les francophones passent du statut de colonisateurs à celui de colonisés. Il y a eu une oppression nationale des francophones en Amérique du nord. Il y a, c’est indéniable, une volonté historique de nier aux francophones le statut de nation et de les maintenir dans une infériorité socio-économique. Le Canada tel que nous le connaissons a précisément été formé dans le but de faciliter l’assimilation des francophones en les noyant dans un ensemble politique majoritairement anglophone. En ce sens, le Canada est bel et bien « une prison des peuples », une « démocratie coloniale » prête à utiliser tous les moyens pour maintenir son « intégrité territoriale ». Le scandale des commandites et la loi de la clarté sont là pour nous le rappeler. S’il y a toujours des francophones au Québec, c’est qu’il y a eu une résistance au projet d’assimilation des britanniques.

Mais il n’y a pas que cela dans l’histoire du Canada. Ce pays s’est construit grâce à la « pacification » (par la force, il va sans dire) de populations entières, à commencer par les communautés autochtones et métis d’un océan à l’autre, mais aussi de la classe ouvrière, tant francophone, qu’anglophone ou allophone. La version nationaliste de l’histoire du Québec met presque exclusivement l’accent sur la résistance des francophones aux diktats du pouvoir central (ex : l’opposition à la conscription) sans expliquer qu’ailleurs au pays, des hommes et des femmes ont mené les mêmes luttes. Ce silence complice est celui du nationalisme, une grille d’analyse qui confère aux individus (toutes classes sociales confondues) les mêmes intérêts en fonction de caractères linguistiques, raciaux ou territoriaux.

Il y a eu des moments où question sociale et nationale ont fusionné dans une même lutte progressiste de libération, comme lors de l’insurrection des Patriotes de 1837-38 ou dans le mouvement indépendantiste des années 1960-70, mais ces moments sont très rares. L’idéologie nationaliste a surtout permis aux élites canadiennes françaises (puis québécoises) de créer un rapport de force face à la fraction monopoliste de la bourgeoisie canadienne, majoritairement anglophone. D’abord réactionnaire dans sa version ensoutanée, puis « progressiste » lorsqu’elle s’est arrimée aux mouvements populaires, pour ensuite devenir platement néolibérale après quelques années au pouvoir, l’idéologie nationaliste a été en mesure d’adapter son discours pour traverser toutes les époques. Ce n’est malheureusement pas le cas de la gauche.

L'idée voulant que la question nationale soit la clef de voûte du changement social au Québec, que libération nationale et libération sociale soit indissociables et participent d'un même mouvement, date des années 1960. À l'époque, les preuves que les francophones étaient systématiquement dans une position d'infériorité socio-économique chez-eux et par rapport aux anglophones du reste du Canada foisonnaient. Une simple marche à pied d'ouest en est, à Montréal, suffisait pour se rendre à l'évidence de l'oppression. C'est la revue Parti Pris qui, dans un contexte international de décolonisation, a analysé la situation du Québec comme étant une colonie à libérer. Leur programme politique formait un tout et reposait sur trois piliers: laïcité, indépendance et socialisme. Parti Pris pensait régler les questions nationale et sociale dans une même révolution socialiste à saveur anticolonialiste. À partir de là, toute une littérature s'est développée pour analyser le Québec sous le prisme de l'oppression nationale. On a par la suite introduit l'étapisme --c'est-à-dire l'indépendance d'abord, le socialisme ensuite-- et le programme de transition --une série de revendications "justes" devant provoquer une prise de conscience et mener à une rupture avec le capitalisme.

Depuis 30 ans, l'action conjuguée du mouvement syndical et d'un parti souverainiste au pouvoir a permis de corriger les plus grossières manifestations d'oppression nationale. Il n'y a plus d'écart salarial entre les québécoisES et les ontarienNEs travaillant pour une même compagnie. On retrouve maintenant des francophones à tous les échelons et dans tous les domaines économiques. Malgré quelques ratés, le français est maintenant respecté comme langue commune du Québec. De nets progrès ont été réalisés dans tous les domaines sociaux où le Québec accusait un retard par rapport au reste du Canada (jusqu'à faire l'envie de bien des progressistes du ROC...).

Reste la question de l'indépendance politique. Une analyse honnête des mouvements de libération nationale qui ont inspirés les initiateurs de la stratégie de l'indépendance progressiste devrait pourtant souligner qu'ils ont tous échoué. Malgré la prise du pouvoir, malgré l'indépendance formelle, la décolonisation a échoué et il n'y a eu ni réelle libération nationale, ni libération sociale. Le néocolonialisme domine partout, comme hier le colonialisme. Les pays qui avaient échappé un temps à l'orbite impérialiste y reviennent sous les coups de boutoirs de la mondialisation. Ceux et celles qui, à gauche, pensent qu'un Québec souverain pourrait suivre une voie indépendante du néolibéralisme se trompent lourdement. Si des pays comme le Brésil, l'Afrique du sud ou la France ne le peuvent pas, comment un petit État dont les principaux partenaires économiques sont signataires de l'ALENA le pourrait-il?

L'un des aspects centraux de la critique révolutionnaire du nationalisme est qu'il s'agit d'une idéologie essentiellement bourgeoise qui a pour but d'unir deux classes aux intérêts antagonistes dans la compétition contre d'autres nations, tout en donnant le leadership de la lutte politique à une fraction de la classe dominante. C'est exactement ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer sous nos yeux au Québec. Il n'y a que dans les pays sans bourgeoisie nationale et sans classe politique professionnelle que des révolutionnaires ont pu prendre la direction de mouvements nationalistes. Or, grâce aux transfuges du Parti libéral du Québec qui ont fondé le Mouvement souveraineté-association puis le Parti Québécois, nous avons maintenant les deux au Québec. Ça fait 30 ans que des révolutionnaires tentent de prendre la direction du "mouvement national québécois" pour lui donner une orientation progressiste. Pourtant, la gauche est encore et toujours la "mouche du coche". Peut-être est-ce parce qu'il est impossible de rompre avec le P.Q. sans rompre avec le nationalisme? Il y aura toujours des Pierre Falardeau et des Pierre Dubuc qui diront qu'il faut appuyer le P.Q. si on est souverainiste parce qu'en dernière analyse le P.Q. est le seul parti capable de faire la souveraineté. Et ils ont raison!

EntraînéEs dans ce mouvement par leurs « élites » religieuses, syndicales et politiques, bien des prolétaires ont consacré leur vie à défendre la seule solution envisageable pour régler « une fois pour toute » ce conflit identitaire: la souveraineté du Québec. Fausse solution à de vrais problèmes, comme celui de l’inégalité sociale, économique et politique qui est le fruit de la domination d’une classe de parasites sur toutes les autres. Car il faut bien le constater, ce sont surtout les politiciens et les chefs d’entreprise qui ont bénéficié en tout premier lieu du nationalisme à la sauce québécoise, pas les classes ouvrières et populaires (entre 1960 et 1990, la propriété des entreprises entre les mains des francophones passe de 15% à 65%).

Pourquoi continuer à parler de la question nationale en 2004 (et en 2012!)? Parce qu’à gauche, l’indépendance, assortie d’un État fort et responsable, est souvent perçue comme une condition sine qua non du progrès social. Parce que dans les mains de la bourgeoisie, le nationalisme est un poison qui alimente la xénophobie, voire le racisme, pour créer des divisions et forger des alliances factices entre la classe dominante et le reste de la population. Le projet « historique » des classes ouvrières et populaires, ce n’est pas le nationalisme, mais le socialisme internationaliste. La réponse à l’inégalité ne viendra jamais d’un État, quel qu’il soit, mais bien d’une ré-appropriation de la richesse collective par celles et ceux qui la produisent.

Tout engagement révolutionnaire digne de ce nom trouve sa source dans une révolte contre toute forme d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Partant de ça, il est aisé de comprendre pourquoi presque toute une génération de révolutionnaires ont donné leur appui à la lutte pour l'indépendance du Québec. Partant de la même prémisse, il est tout aussi aisé, pour qui veut bien retirer ses oeillères, de comprendre pourquoi de plus en plus de révolutionnaires, dont nous sommes, ne font plus de l'indépendance du Québec un axe central de leur stratégie.

Nous sommes certes pour la destruction complète de l'État fédéral canadien, qui n'est qu'une fiction politique, et le droit à l'autodétermination de tous les peuples qui en sont prisonniers, mais pourquoi s'arrêter là? Nous sommes également pour la destruction complète, dans un même mouvement, de tous les autres États de la région (à commencer par l'américain). Il reste encore des traces d'oppression nationale, notamment au niveau de la structure économique du Québec (pourquoi avons-nous hérité du textile et l'Ontario de l'auto?), mais il n'y a plus à de quoi fouetter un chat. Par contre, la question sociale reste entière. Or, que vaut le droit à l'autodétermination sans l'égalité économique et sociale? On nous pardonnera de nous concentrer là-dessus.

http://www.causecommune.net/publications/ruptures/4/notes-sur-la-maudite-question-nationale-quebecoise

Manif du samedi soir

Pour ceux et celles qui n'avaient pas eu l'info.

La CLAC appel à la formation d'un contingent anti-capitaliste les samedis soirs du mois de juin, au Parc Emilie-Gamelin, à 20h30. Le prochain est le 30 juin. Ajoutez à votre agenda!

La CLAC appel à la formation d'un contingent anti-capitaliste les samedis soirs du mois de juin, au Parc Emilie-Gamelin, à 20h30. Le prochain est le 30 juin. Ajoutez à votre agenda!

Inscription à :

Articles (Atom)